今回はkindleアプリのハイライトやメモの使い方、確認方法などを解説します!

kindleアプリにはハイライトやメモを一覧で確認できる「マイノート」という機能があり、書籍の内容をまとめたり、感想文や読書ノートを書くときにも重宝します♪

しかし、kindleにはハイライトが引けない書籍もあります。また、使い方に気を付けないと著作権を侵害する可能性があり注意が必要です。

私はkindleアプリをスマホやPCで使っていますが、ハイライトやメモなど便利な機能があることを最近になって知りました。

この記事では、kindleアプリのハイライトとメモの付け方から色変更や確認方法、ハイライトを使うときの注意点などを解説しています。

便利な活用方法を知って、ぜひお仕事や生活、趣味などにお役立てください♪

Kindleアプリのハイライトの使い方を徹底解説!

ご存じの方もいると思いますが、「ハイライト」は書籍にマーカーを付けられる便利な機能です。

スマホやPCにKindleアプリをダウンロードすると、ハイライト以外にも、メモの書き込みや辞書など様々な機能が使えます。

私は本を読み始めても次に読むまでに時間が空いてしまい、以前の内容を忘れてしまうことがあるので、話のポイントにハイライトやメモ付けて振り返りに使いたいです。

kindleアプリのハイライトは、ピンク、オレンジ、青、黄色の4色から選べて色分けもできます。

Kindleには専用の端末(電子書籍リーダー)がありますが、ハイライトは1色しかないので、色分けをしたい方はkindleアプリのご使用をおすすめします!(2022年3月時点)

ただし、kindleの書籍の中にはハイライトが使えないものありますので、のちほど詳しくご説明しますね。

それでは、書籍にハイライトを付ける・消す・色を変更する方法を、PCとスマホのそれぞれで解説しましょう。

PCは2ステップで簡単にハイライトを付けられる

まずは、PCのkindleアプリを使ったハイライトの使い方を解説します。

PCでハイライトを付ける手順は2ステップと、とても簡単です。

選択範囲は、複数行をまとめて選択することも可能です。

私は、ハイライトを付けたい部分がページをまたぐ場合はどのようにハイライトを付けるのか気になって試してみました。

ページまたぎでハイライトを付けたいときは、ページの最後までドラッグした際に少し待つと、そのまま次のページに付けられます。

次に、PCでハイライトを消したり、色を変更する方法をご説明しましょう。

短いは正義

- ハイライトを消したい、または色を変更したい文章の上でクリックするか、変更したい範囲をドラッグで選択する。

- 色の表示が出てくるので、ハイライトを消したい場合は「×」のついた色、色を変える場合は変えたい色を選んでクリックする。

ハイライトの色を変更したい場合は、1度消さなくても直接色を変更できます。

ハイライトは一括で削除できる?

ハイライトを一括で削除することはできませんが、複数のハイライトを消す場合は、ハイライトを一覧で確認できる「マイノート」を使うと便利です。

マイノートについては、のちほど詳しくご紹介いたします。

スマホは瞬時にハイライトが付けられておすすめ!

スマホはPCより画面が小さいため表示も少し変わりますが、PCよりも簡単にハイライトを付けることができます!

PCとの違いは、色を選ぶ手間がなく、1ステップでハイライトが付けられることです。

今回はAndroidの画面で、スマホでの使い方を解説します。

短いは正義

スマホの場合はドラッグで範囲を選択すると色が自動で選ばれ、瞬時にハイライトが付きます。

ハイライトを消すマークや色選択も同時に表示されるので、ハイライトの付け間違いや色変更をしたいときもスムーズな操作が可能です。

過去につけたハイライトを消す、または色変更するときは、該当部分をタップすると上の画像と同じ表示が出ます。

ハイライトの色は自動で選択されるので、付けたい色と違ったときは色を変更する手間が発生します。

色はどうやって選ばれているの?

私が検証したところ、ハイライトで選択される色には履歴が関係していることに気づきました。

最初にピンクを使ったら次もピンク、黄色に変えたら次は黄色が自動で選択される、ということですね。

- PCでは範囲を選んでから色を選ぶという2ステップでハイライトが付けられる。

- スマホは範囲を選ぶと瞬時にハイライトが付くが、色は自動で選択される。

- PCとスマホのどちらも簡単にハイライトを消すことができ、色の変更も可能。

私は1~2色しか使わないので、範囲を選択したら瞬時に色が付くスマホのほうが便利だと感じました。

しかし、私のスマホは画面が小さく、指でハイライトを付けようとすると、付けたい範囲にうまく付けられないこともあり、ちょっとしたストレスになります。

私の家にあった100均のタッチペンでハイライトを付けてみたところ、とても使いやすかったです!

スマホの場合はぜひタッチペンを使ってみてください♪

ハイライトと一緒にメモも書き入れたい!

kindleアプリには書籍にコメントを書き込める機能があり、ハイライトと一緒に使うと便利です!使い方をご説明しましょう。

メモは多くの文字が書き込めて自由に改行できる

「メモ」は書籍にテキスト形式でコメントを書き入れて、あとからまとめて確認できる機能です。

メモの基本的な使い方はPCもスマホもほとんど変わらないので、PCの画面でご説明します。

ハイライトを付けていない範囲を選択してにメモを書き込んだ場合は、その範囲に自動でハイライトがつきます。

複数のメモをまとめて確認したいときは、このあとご紹介する「マイノート」という機能が便利です。

私はメモで書き込める文字数は20~30文字くらいかなと思っていましたが、検証した結果、全角で100文字以上は書き込めました。

好きなところで改行もできるので、私は使い勝手が良いと感じました。

私は感想などを書き込んで、書籍を読書ノートとして活用する方法もありだと思いますし、使い方によってはkindleアプリ自体が読書記録になりますね!

ハイライトやメモの一覧はマイノートで確認可能

マイノートは、ハイライトを付けたページを簡単に探せたり、ハイライトやメモの内容を一覧でまとめて確認・編集することができる便利な機能です。

ハイライトやメモをたくさんつけると、後からそのページを探すのは大変だと思うので、私は紙の本より使い勝手がいいと思いました。

マイノートを表示する方法や仕様はスマホとPCで異なる部分もあるので、それぞれの使い方や特徴を解説します。

PCでは書籍を見ながらハイライトの一覧を確認できる

まずは、PCのkindleアプリでマイノートを表示する方法や使い方を解説しましょう。

色分けしてたくさんのハイライトを付けた場合は、あとから整理するのも大変なので、私はスター付きでさらに表示を絞れる機能はとても便利だと感じました。

しかし、一覧で表示されるハイライトは直接コピーができないので、私はハイライトの内容をコピーしてワードなどに貼りたいときは不便だなと思いました。

ハイライトをクリックして該当ページに飛び、そこからコピーすることは可能ですが、貼り付けたときに、本文と一緒に書籍名と著者名も自動で貼り付けられます。

著作権の保護のためにそのような仕様になっていると思いますが、私は複数個所をコピー&ペーストしたいときは、著者名などを1回ごとに消さないとけないことを面倒に感じました。

スマホはマイノートから色変更やコピーができて便利

続いてスマホでマイノートを使う方法についてご紹介しますが、スマホはマイノートの表示をさせる方法や仕様がPCと異なるので、その辺りも含めて解説しましょう。

40歳からの予防医学

画面をタップすると、上部に画像のような表示が出るので、ノートのアイコンをタップします。

40歳からの予防医学

ハイライトとメモが一覧で確認できます。ハイライトの右側の「…」をタップすると、ハイライトのコピー・削除・色変更をできるメニューが表示されます。

また「マイノート」の右のアイコンをタップすると、一覧に表示するハイライトの色を絞り込む・メモだけを表示する、などの設定が可能です。

スマホの場合はパソコンと違い、ハイライトやメモの一覧と書籍の該当のページを同時に表示することができません。

ただし、スマホはハイライトの一覧からハイライトの内容をコピーできるというメリットがあります。

PC版アプリのようにコピーして貼り付けても書籍名などが入らないので、複数のハイライトをコピーして貼り付け作業をしたいときは、スマホの方がスムーズに作業ができると思います。

私は実際に使い比べてみるまで、スマホとPCで使い勝手や仕様にこのような違いがあるとは思いませんでした。

ハイライトと書籍のページを見比べながらまとめ作業をしたい場合はPC、ハイライトの部分だけをコピーしたい場合はスマホを使うなど、目的によって使い分けるといいですね♪

- PCでは書籍のページとマイノート(ハイライトとメモの一覧)が同時に表示でき、書籍からハイライトをコピーしたり、ハイライトの前後の内容確認が可能。

- スマホは書籍を開かなくても、マイノートから素早く色変更やコピーができる。

- PCとスマホではマイノートの仕様が異なるため、用途に合わせた使い分けがおすすめ。

辞書や字体変更など、kindleアプリの他の機能についてはこちらの記事をご覧ください♪

ハイライトはPCとスマホで同期ができる

kindleアプリのハイライトやメモの使い勝手はPCとスマホで違うため、どちらも使えるようにしておくと便利です。

スマホとPCの両方にkindleアプリをダウンロードし、同じアカウントでログインするだけで簡単に同期が完了します。

同期をすると購入した書籍はもちろん、スマホやPCで付けたハイライトやメモなどの情報が相互のアプリに反映され、どちらで見ても同じ内容を確認することが可能です。

私はスマホ版のアプリを使うことが多いですが、PCを開いているときはついでにPCで読んだり、子供には大きい画面で見せたいのでPCを使わせるなど使い分けています。

Amazonに確認したところ、親子間での同じアカウントの共有はOKとのことなので、お子さんがスマホなどの端末をお持ちなら、同期して書籍を共有できますよ♪

私は親子で同じ書籍を読み、印象に残った部分に各自でハイライトを付けて感想を話し合うなど、親子で読書を楽しむのも素敵だなと思います。

パソコン版のKindleアプリはAmazonから、スマホ版はApp StoreやGoogle Playから無料でダウンロード可能です。

ハイライトができない書籍は主に漫画や雑誌

ハイライトはkindleのすべての書籍に使えるわけではなく、雑誌や漫画など対応していない書籍もあります。

私が購入した書籍の中では、レシピやハンドメイドのように写真が載っている書籍は対応していませんでした。

また、エッセイのような文章のみの書籍でもハイライトが使えないものもありました。

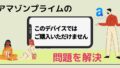

ハイライトができない書籍は、以下のように販売ページにその旨が書かれています。

UVレジンとプラバンの可愛いアクセサリー120

サンプルをダウンロードできる場合は、ダウンロードをしてハイライトが付けられるか確認しておくのもおすすめです。

私は子供の問題集や参考書もkindleで購入しましたが、どれもハイライトが付けられませんでした。

参考書の重要な部分にハイライトを付けられれば、後からノートなどにまとめて便利に活用できると思うので、私は対応していないことを残念に思いました。

ハイライトができない場合は、代わりに書籍のスクリーンショットを撮り、タッチペンでラインを引いたりメモを書き込むこともできます。

詳しい方法はこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

ハイライトの上限は書籍の3割!著作権侵害に注意しよう

書籍の文章をコピーし、ブログやSNSに貼るなどして外部に発信する場合は、著作権の侵害にならないように気をつけなければいけません。

少し難しいかもしれませんが、著作権の侵害は「知らなかった」ではすまされない重要な問題なので、注意点をおさえておきましょう。

日本弁理士会によると、著作権とは著作物を保護するための権利です。

原則として、著作物の無断使用は著作権の侵害になりますが、例外として認められているのが「引用」という方法です。

引用とは、他の人の文章などを一字一句変えずに自分の著作物や文章の中で紹介することで、引用をするには、以下の条件を全て満たす必要があります。

(前略)他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

文化庁

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 (4)出所の明示がなされていること。(第48条)(後略)

例えば、ブログのアクセスを稼ぐ目的で、自分の文章とは無関係な書籍を載せたり、ほとんどが引用で自分の文章が少しだけ、といった使い方はNGということですね。

また、どこから引用してきたかを知らせる情報の記載や、自分の文章と引用した文章がわかるように区別して書くことが必要となります。

ただし、著作物の中には引用自体がNGという場合もあるので事前に確認すると安心ですね。

引用の条件を1つでも守らないと「転載」として扱われる可能性があり、転載は著作権者の許諾をもらわないと著作権侵害になることがあるので注意しましょう。

私は自分の文章の根拠を示すためによく引用を使うのですが、自分の書く文章が引用した文章より少なくならないように気を付けたいと思いました。

ハイライトが付けられる上限はあるの?

Amazonに問い合わせたところ、ハイライトを付けられる上限は書籍全体の30%までで、それを超えるとエラーが出るとのことでした。

私はkindleの書籍に著作権を守るためのシステムが組み込まれていることを知りませんでした。

著作権を侵害しないように、ルールを守って上手に活用していきましょう。

まとめ

- kindleアプリでは、書籍に簡単にハイライトを付けたり、消したり、色を変更することができるが、PCとスマホでは仕様が一部異なる。

- kindleアプリの「メモ」は、書籍にテキスト形式で文字を書き込むことができ、改行も自由にできる。

- ハイライトやメモの一覧は「マイノート」でまとめて確認することができ、コピーや色の変更も可能。

- kindleアプリをPCとスマホにダウンロードし、同じアカウントでログインすると、書籍やハイライト、メモなどの情報を同期できる。

- 漫画や雑誌など、ハイライトができない書籍もある。

- 書籍の文章をブログやSNSに貼るなどして外部に発信する場合は、著作権の侵害にならないように引用の条件を守る。

- Kindleのハイライトは書籍の30%までが上限となっている。

kindleアプリには、書籍に4色のハイライトを付けたり、「メモ」でコメントを入れたりと、書籍を便利に活用できる機能が備わっています。

「マイノート」では、ハイライトやメモを一覧で確認でき、書籍の内容をあとからまとめるときや読書ノートとして活用することも可能です。

私は今までkindleアプリにこのような便利な機能があることを知らなかったので、これからは有効に使いながら読書を楽しみたいと思います。

この記事が、あなたの読書や情報収集のお役に立てたら幸いです。